Überflutungsrisiko für Ostfriesland steigt

Unter dem Namen „Klever-Risk“ wird ein Risikomanagement-Plan verfasst

Lesedauer: ca. 2min 27sec

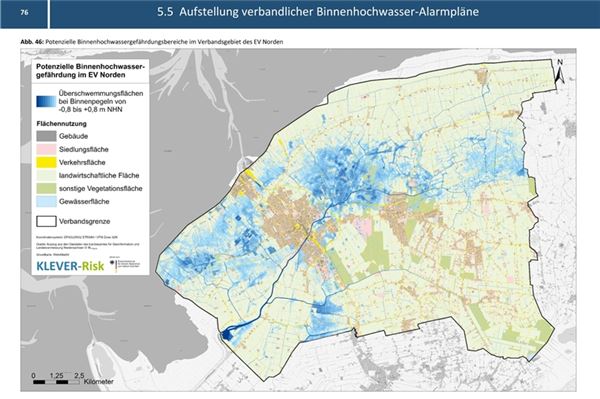

Der Stadtbereich Norden bleibt auch bei 80 Zentimetern über dem Meeresspiegel größtenteils verschont. An anderen Stellen im Umkreis wird es schon deutlich früher zu Problemen kommen. Grafik: Klever-Risk ©

Norden Die Stürme werden stärker, das Wetter ungemütlicher und die Deiche müssen ebenfalls mitwachsen. Dabei geht es für die Deichacht und die Entwässerungsverbände in Ostfriesland nicht nur um den Schutz vor den Wassermassen von außen: Auch das Binnenhochwasser sorgt in Zukunft für immer größer werdende Probleme.

Was für Möglichkeiten es gibt, der steigenden Überschwemmungsgefahr entgegenzutreten, erarbeiten Jan Spiekermann von der Universität Oldenburg und Helge Bormann von der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven zusammen mit dem Umweltministerium des Landes Niedersachsen. Ihre bisherigen Ergebnisse stellten sie am Mittwoch bei der Deich- und Sielkonferenz in Norddeich den anwesenden Verbandsmitgliedern vor.

Kein Siel direkt zur Nordsee

Vor allem für den Bereich des Entwässerungsverbands Norden zeigt sich ein Problem bei der Entwässerung von größeren Wassermassen: Zurzeit gibt es nur das Siel- und Schöpfwerk Leybuchtsiel, über das das überschüssige Wasser im Bereich um Norden abgeleitet werden kann. Dies führt jedoch noch nicht direkt in die Nordsee, sondern wird im Speicherbecken Leyhörn gesammelt. Auch ein Teil aus dem Emder Gebiet wird über Greetsiel in das Speicherbecken entleert. Sollte bei einer Sturmflut oder durch die steigenden Meeresspiegel die Sielleistung des Sperrwerks Leysiel weiter zurückgehen, drohe das Speicherbecken an den Rand seiner Kapazitäten zu kommen, heißt es im Vortrag.

Es sei nicht das erste Mal, dass es zu einer kritischen Situation kommt: Bereits im Jahr 2012 hat es in Emden an der Knock eine Sturmflutkettentide gegeben, bei der der Außenpegel am Siel gestiegen ist und das Wasser aus dem Binnenland nicht ablaufen konnte. Die Experten gehen davon aus, dass sich durch den Klimawandel die Anzahl der Sturmfluten und somit auch die Kettentiden erhöhen werden.

1000 Gebäude betroffen

In einer solchen Situation würden schnell viele Flächen betroffen sein. Bereits bei 80 Zentimetern unter null beginnen Wiesen, Weiden und Felder zu fluten. Sollte es so weit kommen, dass der Wasserspiegel im Binnenland auf 80 Zentimeter über null ansteigt, sind allein in Norden 20 Prozent der Flächen überflutet und fast tausend Gebäude durch das ansteigende Wasser betroffen.

Um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzutreten, müsse in der Region die Kapazität im Entwässerungsbereich erhöht werden. Dies sei möglich durch weitere Siel- und Schöpfwerke, Auffangflächen abseits der stark bewirtschafteten Flächen und der Etablierung eines Alarmsystems, damit im Falle einer Hochwassersituation effektiv gehandelt werden kann. Auch das Speicherbecken Leyhörn müsse auf die kommenden Extremereignisse vorbereitet werden: Sei es durch eine Vergrößerung oder zusätzliche Schöpfwerke, mit deren Hilfe der Wasserstand im Becken reguliert werden könne. Denn in naher Zukunft werde es an seine Grenzen stoßen.

Der Vortrag verdeutlichte die Komplexität und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes im Hochwasserrisikomanagement. Die Zusammenarbeit von den Entwässerungsverbänden und den Kommunen sei entscheidend, um die Sicherheit in Küstenregionen zu gewährleisten und sich den sich wandelnden Umweltauswirkungen des Klimawandels anzupassen.